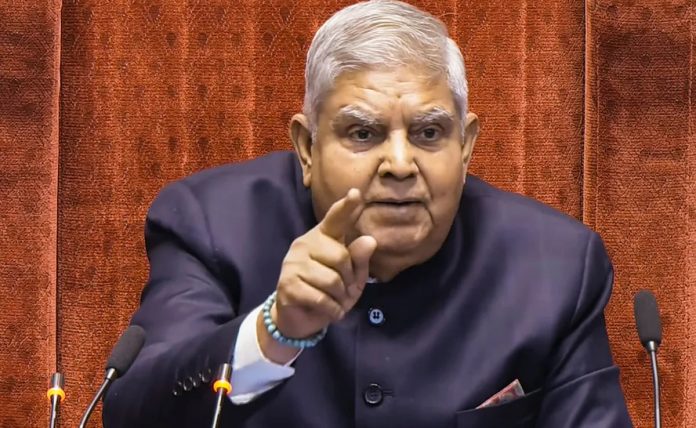

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की हाल में की गई टिप्पणियों ने कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संबंधों पर नई बहस शुरू हो गई गई है। विवाद तब शुरु हुआ जब उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट की तथाकथित न्यायिक सक्रियता पर खुलकर सवाल उठाएं। उन्होंने बिलों पर फ़ैसला लेने से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए कहा था, अदालतें राष्ट्रपति को कैसे आदेश दे सकती हैं। संविधान के आर्टिकल 142 का मतलब ये नहीं होता कि आप राष्ट्रपति को भी आदेश दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि देश की न्यायपालिका, खासकर सुप्रीम कोर्ट अब मात्र न्याय करने तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि उसने अपने को ‘सुपर पार्लियामेंट’ की भूमिका में स्थापित करने की कोशिश की है। उन्होंने न्यायपालिका और विधायिका के संबंधों में जो कुछ कहा है उसने सियासी गलियारों में ही नहीं, देश के आम लोगों में भी हलचल मचा दी है। फिलहाल यह विमर्श का विषय बन गया है।

हालांकि न्यायपालिका और विधायिका के बीच संबंधों में तकरार कोई नई बात नहीं है। लेकिन हाल में राज्यपालों की शक्तियों और फिर वक्फ कानून पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों और निर्देशों के बीच न्यायपालिका और विधायिका के बीच संबंधों पर एक बार फिर से नई बहस शुरू हो गई है। उपराष्ट्रपति, जो वरिष्ठ वकील भी रहे हैं, ने एक और तीखी टिप्पणी की- “तो हमारे पास ऐसे जज हैं जो अब कानून बनाएंगे, कार्यपालिका का काम करेंगे और एक सुपर संसद की तरह भी काम करेंगे और कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे क्योंकि इस देश का क़ानून उन पर लागू तो होता नहीं।” उनकी यह टिप्पणी विधायिका के क्षेत्राधिकार में न्यायपालिका के तथाकथित हस्तक्षेप से उपजी हुई लगती है।

इस बीच केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजीजू ने वक्फ मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले कहा था- मुझे विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट विधायी मामलों में दखल नहीं देगा। उन्होंने कहा कि हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर कल सरकार न्यायपालिका में हस्तक्षेप करती है यह अच्छा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वक्फ विधेयक की तरह किसी अन्य विधेयक की इतनी सघन जांच नहीं की गई। यह तथ्य भी है कि इस विधेयक के लिए एक करोड़ प्रतिवेदन, जेपीसी की अधिकतम बैठकें और राज्यसभा में रिकॉर्ड चर्चा हुई। निश्चित ही वक्फ विधेयक के कानून बनने की यात्रा बहुत लंबी और सघन रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को लेकर दाखिल सत्तर से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने अतंरिम आदेश की तारीख आगे बढ़ा दी, लेकिन वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों की एंट्री और ‘वक्फ बाय यूजर’ संपत्तियों में किसी तरह के बदलाव पर केंद्र का जवाब आने तक रोक लगा दी।

वक्फ कानून पर हुई सुनवाई के दौरान न्यायपालिका की टिप्पणियां, संसद से लंबी बहस और लंबे मंथन से बनाए गए कानूनों की वैधता पर सवाल उठाने जैसी प्रतीत होती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो यह देश की सर्वोच्च पंचायत की संवैधानिकता पर सवालिया निशान लगाने जैसा है। संसद देश की सर्वोच्च संस्था है, जिसे देश की जनता ने चुना है और लोकतांत्रिक प्रणाली वाले देश में उसकी वैधता पर एक झटके में सवाल उठा देना लोकतंत्र की नींव को भी हिला सकता है। बहरहाल, हम वापस लौटते हैं उपराष्ट्रपति की टिप्पणियों से उपजी परिस्थितियों पर। असल में यह पूरा विवाद सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय से उपजा है जिसमें अदालत ने राष्ट्रपति को एक तय समय-सीमा के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। राज्यसभा के सभापति ने इसी फैसले पर अपनी टिप्पणी की- “राष्ट्रपति, जो भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद है,उसे आदेश देना कि वह कब और कैसे फैसला ले, क्या यह लोकतंत्र के संतुलन को बिगाड़ने वाला नहीं है?’ उपराष्ट्रपति की बातों से असहमत तो हुआ जा सकता है, लेकिन उन्हें पूरी तरह खारिज कर पाना कठिन है।

निश्चित तौर पर एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति जब सार्वजनिक मंच से न्यायपालिका की भूमिका पर कुछ बोलता है तो यह उनकी व्यक्तिगत राय नहीं हो सकती। यह संवैधानिक व्यक्ति की चिंता है जिसमें वह लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच शक्ति संतुलन के लिए बहस को आमंत्रित करता है। देश का संविधान तीन स्तंभों – विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका – के बीच शक्तियों का विभाजन करता है और साथ ही साथ इसमें संतुलन की भी व्यवस्था करता है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि पिछले कुछ वर्षों में न्यायपालिका की भूमिका और उसकी अति सक्रियता पर सवाल उठने लगे हैं। न्यायपालिका में न्यायाधीशों के चयन पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। वर्ष 2014 में संसद ने एकमत से 99वां संविधान संशोधन पारित किया था, जिसके तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। इसका उद्देश्य था कोलेजियम प्रणाली को हटाकर न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका और नागरिक समाज की भागीदारी सुनिश्चित करना।

आयोग में 6 सदस्य थे—मुख्य न्यायाधीश, दो वरिष्ठतम न्यायाधीश, कानून मंत्री और दो प्रतिष्ठित व्यक्ति। सरकार का तर्क था कि कोलेजियम प्रणाली अपारदर्शी है, जिसमें भाई-भतीजावाद मौजूद है और जवाबदेही का अभाव है। परंतु 2015 में सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने आयोग को संविधान की मूल संरचना के खिलाफ बताते हुए असंवैधानिक करार दिया। इस निर्णय के बाद, सुप्रीम कोर्ट बनाम संसद की बहस ने एक तीव्र रूप ले लिया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर मोदी सरकार में मंत्री अरुण जेटली ने तीखी टिप्पणी की थी-“भारतीय लोकतंत्र में अनिर्वाचित लोगों की तानाशाही नहीं हो सकता। यह फैसला संसदीय संप्रभुता के लिए झटका है।” एक बार कॉलेजियम व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे हैं। भारत में न्यायपालिका के अलावा इस वक्त ऐसा कोई सार्वजनिक सरकारी तंत्र नहीं हैं,जहां वर्तमान ही स्वयं अपना उत्तराधिकारी चुनता है।

न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के मामलों में भी सवाल उठते रहे हैं। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के आवास पर जली हुई नकदी के मामले में एफआईआर न होने पर भी सवाल उठाए गए हैं। यह सच है कि अगर इस तरह की घटना किसी आम नागरिक से जुड़ी होती तो वह व्यक्ति पूछताछ के लिए ही सही, महीनों न्यायिक अभिरक्षा में रहता और कई एजेंसियां उससे सच उगलवा रही होती। लेकिन संबंधित न्यायाधीश का महज एक अदालत से दूसरी अदालत में तबादला भर कर और एक आंतरिक समिति बनाकर ऐसा लगता है पूरे मामले पर परदा डालने का प्रयास किया गया। फोड़े को छिपाने से बेहतर है उसका उचित इलाज किया जाए। क्या फर्क पड़ जाता, अगर जली नकदी के बारे में एफआईआर दर्ज होकर उचित जांच हो जाती है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता तथा कानून की नजर में एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत होता। असल में ये मात्र उपराष्ट्रपति धनकड़ के सवाल नहीं हैं। देश के नागरिकों की एक बड़ी तादाद उनकी बातों से इत्तेफाक रखती है।

भारत के संविधान को एक लिविंग डॉक्युमेंट कहा जाता है। जो समय के साथ बदलता और ढलता है। लेकिन इस लचीलापन का अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि कोई भी संस्था अपनी शक्ति का अतिक्रमण करे। न्यायपालिका और विधायिका के बीच यह शक्ति-संघर्ष संवैधानिक मर्यादाओं की पहचान और परिभाषा की चुनौती है। देश के स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि संविधान के तीनों स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में पूरी तरह पारदर्शिता हो और स्पष्ट शक्ति विभाजन हो। चूंकी तीनों ही स्तंभ देश के आम नागरिकों को प्रति उत्तरदायित्व हैं, ऐसे में किसी भी ऐसी प्रक्रिया को अपनाने से बचना चाहिए, जिससे आम नागरिकों में संविधान के किसी भी स्तंभ के प्रति संदेह की गुंजाइश रहे।